Weekly Reads 05 (Deutschlands Abundance Agenda)

Infrastruktur, Wohnungsmarkt, Arbeitsmarkt, Keir Starmer, Mario Draghi, 401k

Guten Tag aus Chișinău,

dieser Newsletter ist – mal wieder – vorab verfasst, weil ich meinen Laptop nicht mit nach Moldau nehmen wollte. Daher kann ich heute noch keine Eindrücke (und Bilder) von dieser kurzen Reise schildern; das folgt dann nächste Woche. In Rumänien ist inzwischen die Hölle los.

Das Verfassungsgericht hat das Verbot von Georgescus Kandidatur nun bestätigt. Das ist vermutlich folgerichtig, denn seine engen Kontakte zum “rumänischen Prigoschin“ Horatiu Potra, der aus dem Ausland gerade zur Revolution aufruft, lassen Schlimmes vermuten. Der russische Einfluss auf die Wahl scheint sich ebenfalls zu bestätigen. Allerdings sollte man festhalten, dass dies schnell zu einem Pyrrhussieg der liberalen Demokratie werden könnte. Ein Kandidat wie AUR-Chef George Simion (aber auch Ex-Präsident Victor Ponta) könnte von diesem Verbot profitieren, und seine Unterstützung für Georgescu könnte sich rasch in eine möglichst schnelle Unterwanderung des Gerichts übersetzen. In einer Gesellschaft wie Rumänien, wo der Glaube an Institutionen gering ist, ist ein solches Verbot vielleicht notwendig, aber höchst gefährlich.

In dieser Woche soll es jedoch im weiteren Sinne um deutsche Innenpolitik gehen. Ich betreibe hier natürlich keine Politikberatung – in dieser Woche soll es aber um Impulse zur Angebotspolitik gehen. Die Nachfragepolitik ist durch die geplante Verschuldung in aller Munde, aber die notwendigen Reformen der Angebotspolitik werden noch zu wenig diskutiert. Um hier Abhilfe zu schaffen, habe ich mir Hilfe gesucht. Gemeinsam mit dem geschätzten Robert Ziehm (folgt ihm auf Twitter!) werden wir acht Reformen vorlegen, die eine Klein-GroKo umsetzen könnte.

Wie so oft bringen wir damit eine ursprünglich amerikanische Debatte nach Deutschland. In zwei Tagen erscheint das von mir bereits erwähnte Buch Abundance der amerikanischen Journalisten E. Klein und D. Thompson, das im Kern die Notwendigkeit einer progressiven Neuentdeckung des Fortschritts behandelt. Ich habe es bereits vorbestellt, kenne aber Kleins Grundprämisse schon: Mehr Wohnungen, mehr Energie, bessere Infrastruktur – das sollten auch hierzulande die Prioritäten der neuen Regierung sein. Schulden könnten hier - und das sehe ich anders als viele Liberale - in diesen Zeiten eine Rolle spielen. Aber auf das “könnte” kommt es an.

Zu glauben, dass ein milliardenschwerer Infrastrukturfonds allein dafür ausreicht, wäre höchst naiv. Oft verhindern veraltete Regeln, überbordende Bürokratie und ein unflexibler Arbeitsmarkt eine genuine „Abundance Agenda“. Wenn die Regierung es ernst damit meint, Europa auf eigene Füße zu stellen, kommt sie an angebotsseitigen Maßnahmen nicht vorbei. So oder so: Die neue Regierung hätte die Chance, den reaktionären Kräften endlich wieder die Deutungshoheit über die Zukunft zu entreißen. Dafür muss sie beweisen, dass Fortschritt wieder möglich ist. An vielen Stellen kann man von unseren europäischen Nachbarn lernen. Der Draghi-Report und die (etwas enttäuschend-unkonkrete) Staatsreform-Initiative von de Maizière et al. sind außerdem gute Ansatzpunkte, die hoffentlich endlich eine breitere Debatte in Deutschland anregen werden.

Wir stellen acht verschiedene Handlungsbereiche vor (jeweils kommentiert mit NO und RZ), die mit Reformvorschlägen ergänzt werden. Fast alle werden dabei mit einem zusätzlichen „Read“ versehen sein, aber doch ein Großteil. Ab nächster Woche folgen dann wieder „normale“ Weekly Reads zu gemischten Themen.

Viel Spaß!

1. Bürokratie: Why Starmer will champion a smarter state (George Eaton, The New Statesman)

In too many areas, Starmer has concluded, the state isn’t working. Though it now accounts for 45 per cent of GDP, with over 515,000 civil servants – up from just 384,000 before the Brexit referendum – people have seen few improvements in their daily lives. “They don’t feel safe in their town centres, there’s not enough teachers in schools and the NHS isn’t hitting any of its targets,” says a No 10 source.

The reforms planned by Starmer are designed to break the status quo. They include performance-related pay for senior civil servants, an accelerated dismissal process for underperformers and greater digitalisation – with one in ten civil servants employed in a digital or data role within five years.

But state reform isn’t an American import – and not only because the sober McFadden is the antithesis of the maniacal Musk. “We aren’t taking a chainsaw to the state; we are giving it a new lease of life,” says one No 10 aide, referencing Musk’s recent appearance with the Argentine president, Javier Milei (who speaks of his “infinite” contempt for the state). “There are tons of excellent civil servants who are just as frustrated. We are giving them the tools they need – increasing their appetite for risk, their scope to be creative, their intolerance for mediocrity.”

NO: Dieser Text ist eine gute Einführung. Erstens, weil Starmer wohl wie kein zweiter von E. Klein inspiriert ist. Das kann man natürlich nicht nachweisen, aber cmon, welcher Staatschef spricht von sich selbst als “YIMBY”? Zweitens, weil es eine offensichtliche Reform direkt vorwegnimmt. Der öffentliche Dienst muss effektiver, schneller und besser angepasst an die Chancen von AI und Digitalisierung werden. Kurzum, er muss besser werden - das schreibe ich aus einer Behörde. Zuletzt hatte ich schon einen Text von F. Fukuyama erwähnt, wo deutlich wurde, dass ernsthafte Reformen vor allem gute Bürokraten empowern müssen. Hier hilft keine Kettensäge, hier braucht es gute Rahmenbedingungen. Ehrlicherweise, die letzte Regierung war hier nicht schlecht. Aber es gibt weiterhin viel zu tun. Die schwarzrote Koalition sollte sich von Starmer mit Blick auf Personalmanagement inspirieren lassen und für digitale Reformen nach Estland schauen. Für die vielen Projekte, die unten folgen werden, braucht es fähige Bürokraten, die diesen Weg mitgehen.

2. Infrastrukturprojekte: How Madrid build its Metro quickly (Ben Hopkinson, Works in Progress)

Madrid was able to build so much because of one thing: low costs. The 35-mile (56 kilometer) program of expansion between 1995 and 1999 cost around $2.8 billion (in 2024 prices). New York’s 1.5-mile extension of the 7 subway to Hudson Yard cost about the same (adjusted for inflation). London’s Jubilee Line Extension, built at the same time as Madrid’s expansion, cost nearly ten times more per mile than Madrid’s program. The World Bank described Madrid’s costs as ‘substantially below the levels that were internationally considered possible’. Since the 1990s, Madrid, and Spain as a whole, has continued to build infrastructure at some of the lowest costs in Europe.

Madrid’s success provides four key lessons for policymakers and engineers in places that struggle to cheaply build new transit.

City-level powers rewarded fast, inexpensive delivery. The structure of the Community of Madrid concentrated the planning, funding, and construction powers at the right level to deliver the project. This enabled political entrepreneurs to make electoral promises about delivering new infrastructure and have their political fortunes dependent on success.

Time is money. The regional government streamlined environmental and planning processes and the company that oversaw construction expedited the building by tunneling 24/7.

Trade-offs matter and need to be explicitly considered. The metro planners recognized the trade-offs that exist between station design and cost, signaling complexity and how much testing is required, and tried-and-tested technology versus innovation.

A pipeline of projects enables investment in state capacity. Madrid built the necessary state capacity to deliver the project, with experienced engineers and managers working in-house to deliver the technical design and oversee construction. The public company tasked with construction could pay extra to hire experts and procured based on cost and quality instead of just the lowest-cost bid.

The environmental assessment for the 4-mile (6.5-kilometer) extension of Line 11 was just 19 pages long. It covered a few requirements related to cultural heritage, air quality, waste removal, and environmental surveillance that were easily met. Contrast this with the 3.3-mile (5.3-kilometer) Portishead branch line reopening in the South West of England, which had a 17,912-page-long environmental statement.

NO: mit Blick auf die Infrastrukturinvestitionen wird jetzt oft von Multiplikatoreffekten gesprochen - also econ101: öffentliche Investitionen führen zusätzlich noch private Investitionen herbei. Auf Twitter schrieb ich schon, dass der größte Multiplikatoreffekt allerdings sein könnte, zu beweisen, dass Bauen wieder möglich ist. Die Frage, wie man Infrastrukturprojekte möglichst schnell (und gleichzeitig sicher) baut, muss Priorität haben. Ein Vergleich: für den Antrag der Metro-Linie in Madrid benötigte man scheinbar nur 19-Seiten (!!) - ein Freund von mir macht Planungsanträge für Windkraftanlagen, da reden wir über das fünfzigfache an Seiten. Auch in Deutschland funktionieren Infrastrukturprojekte teilweise in der benötigten Schnelligkeit: die Tesla-Fabrik in Brandenburg und auch der Bau der ESMC-Fabrik in Dresden scheint vielversprechend voranzuschreiten. Man muss aber offener darüber sprechen, dass wir in diesem Jahrhundert vor allem viele unschöne Trade-Offs haben. Umweltschutzvorgaben und Infrastrukturprojekte gehören dazu. Auf Salamander Rücksicht zu nehmen, wird leider zunehmend eine Malaise - so hart das auch klingt. Ein weiterer Punkt ist, dass jede Landesregierung ihre Top-Bürokraten auf solche Projekte ansetzen sollte. Vielleicht sind Prämien-Modelle, wie von Starmer intendiert, wirklich ein geeigneter Weg, um nur die besten Bürokraten solche Planungsverfahren schnell und genau umsetzen zu lassen. Die britische Regierung von Starmer hat ein umfangreiches Gesetz diesbezüglich vorgelegt, das man in Berlin auf Übertragbarkeit prüfen lassen sollte.

3. Wohnungsbau: The Housing Revolution is Coming (M. Nolan Gray, The Atlantic)

That changed in 2016 with the passage of S.B. 1069 and A.B. 2299. Where previous attempts at legalization retained the deference to local control typical of U.S. planning, these bills set clear, statewide standards for how local governments could and could not regulate ADUs. Unworkable design standards and onerous parking mandates were out. Prompt and affordable permitting processes were in. And a funny thing happened: It worked. Almost as soon as the new laws went into effect, ADU-permit applications skyrocketed across the state.

Unsurprisingly, those suburbs most committed to exclusion continued to find ways to subvert the law. In a kind of reform whack-a-mole, seven more bills were needed to address creative new forms of exclusion. Setbacks were rightsized, owner-occupancy mandates were dropped, and the state’s housing authority was granted the power to call out misbehaving towns. The work continues: Just this year, Governor Gavin Newsom signed yet another bill streamlining state ADU laws.

As a test case for the growing YIMBY (“Yes in My Backyard”) movement—a diverse band of activists committed to removing barriers to housing—ADUs are almost too perfect. Besides the fact that many of them go in literal backyards, the success of their legalization reveals the extent to which we’ve locked our cities in a straitjacket—and the benefits of unshackling them. As soon as we granted homeowners the right to add an extra home on their lot, they eagerly lined up to do so, making neighborhoods across California ever-so-slightly more affordable and integrated.

NO: Wohnungsbau-Reformen sind die offensichtliche Subsumption einer Abundance Agenda. Tatsächlich ist die sogenannte Yimby-Bewegung vermutlich eine der erfolgreichsten Bürgerbewegungen der letzten Jahre im angelsächsischen Raum. In den USA verzeichnet sie Erfolge, in Großbritannien regieren sie mittlerweile fast mit. Abseits der notwendigen Beschleunigung von Planungsanträgen, der Erschließung neuer Gebiete und dem Nachverdichten – was alles notwendig ist – sollte man aber auch kreativ werden. Accessory Dwelling Units (deutsch: Einliegerwohnungen) sind so ein Fall. Die Möglichkeit, noch eine kleine Wohnung in seinen Garten (an)zu bauen, hat in den USA bereits zahlreichen neuen Wohnraum geschaffen. Deutschland hat nicht so strenge Zoning-Gesetze wie die USA, und Einliegerwohnungen sind grundsätzlich möglich, aber auch hier gibt es Optimierungspotenzial. Weiterhin sind Bauanträge ein Hindernis, gerade wenn die Bearbeitung auf sich warten lässt. Um einen Anreiz für den Bau solcher Einliegerwohnungen (oder auch für Gartenhäuser) zu schaffen, könnte man gewisse Vorteile bei der Vermietung über Airbnb (oder andere Plattformen) anbieten. Das würde die Bestandswohnungen auch vor Airbnb-Überlastungen schützen. Was dieses Beispiel zeigen soll: Man kann abseits der notwendigen Grundreformen auch über unkonventionelle Reformen nachdenken, um den Bau von Wohnraum zu boosten.

RZ: In Deutschland sind es vor allem die hohen Baustandards, die die Preise treiben und so Wohnraum verknappen. Bei ungefähr 4000 bis 4500 Euro Baukosten pro vermietbarem Quadratmeter muss eine Neubauwohnung mindestens 17 Euro Kaltmiete kosten, damit man beim Bauen kein Geld verbrennt. Schallschutz, Energiestandards, Barrierefreiheit, eine großzügige Versorgung mit Steckdosen usw. sind alles gute Dinge, doch sie müssen in einem vernünftigen Verhältnis zu den Kosten stehen. Die meisten von uns leben ja auch ganz gut in Gebäuden, die Lichtjahre von modernen Standards entfernt sind.

4. Kündigungsschutz: Failure Costs (Pieter Garicano, Silicon Continents)

This dynamic pushes European companies toward sticking with what they already know — not because they're more risk-averse, but because it’s the profit-maximising choice given the cost if they fail. Making big bets on new technologies is less worthwhile for big European firms. The widening innovation gap reflects the repeated effect of the structural advantage from cheaper restructuring, increased by (arguably) faster technological change.

Bartelsman, Gautier and De Wind (2016) find that countries with high firing costs have smaller and more unproductive high-risk sectors. They are unequivocal:

“The extent to which a country can benefit from the advantages of risky technologies depends on the institutional arrangements on firing and bankruptcy. The more employment protection there is, the more costly it is to exercise the job destruction or firm exit option, which becomes more important when new risky technologies become available.”

When European technology companies try to pivot, the costs are visibly significant: in France, Atos failed to adapt to cloud services and is close to bankruptcy after spending 10% of revenue on restructuring in 2022. Volkswagen is being severely disrupted by weak demand and foreign competition in EVs, but their 2023 restructuring remains in limbo because the company's work council so far has refused to accept any factory closures.

RZ: Eine Diagnose, die auch im Draghi-Bericht ihren Platz gefunden hat. Einen deutschen Arbeitnehmer wegen schlechter Leistung oder aus allgemeineren betrieblichen Gründen zu kündigen (sprich ohne vergoldeten Handschlag loszuwerden) ist praktisch kaum möglich. Der Vorrang der Änderungskündigung und die Sozialauswahl sind dabei die größten und offensichtlichsten Probleme. Wenn Arbeitnehmer nicht gekündigt werden können, werden Unternehmen zwangsläufig risikoavers bei der Einstellung. Zudem kann Arbeit nicht an neue Nachfragesituationen angepasst werden. Die „Zombiefizierung“ und „Sklerosierung“ der Wirtschaft sind die offensichtlichen Folgen.

NO: Eine mögliche Reform könnte darin bestehen, den Kündigungsschutz in ausgewählten Bereichen ab einem gewissen Einkommen deutlich aufzuweichen. Die dahinterstehende Überlegung ist, dass die in Frage kommenden Arbeitnehmer ohnehin keine Schwierigkeiten hätten, jederzeit einen neuen Arbeitgeber zu finden. Gleichzeitig würde dies eine schnellere Umstrukturierung ermöglichen und innovative Chancen eröffnen.

5. Renten: Babyboomer sollten die steigenden Verteidigungsausgaben zahlen (Moritz Kraemer, Handelsblatt)

“Besser wäre eine Finanzierung nach dem Verursacherprinzip. Es ist meine Generation der bis in die späten 1960er-Jahre geborenen Babyboomer, die unsere Wehrhaftigkeit hat schleifen lassen. Stattdessen haben wir sorgenbefreit die Friedensdividende verfrühstückt.

Vor dem Fall der Mauer lagen die Verteidigungsausgaben in Deutschland bei durchschnittlich fast drei Prozent des BIP, in den drei Dekaden seit 1993 dagegen nur noch bei 1,2 Prozent. Von der Differenz haben wir uns viele Jahre allerlei Wohltaten gegönnt. Nun merken wir, dass wir es zu weit getrieben haben mit dem Abschmelzen des Militärhaushalts.

Die dringend notwendige Korrektur sollte so die Generation tragen, die unsere beklagenswerte Situation herbeigeführt hat, nämlich meine. Wenn wir nicht zahlen, sondern neue Schulden aufnehmen, dann zahlen unsere Kinder für unsere Versäumnisse.

Das ist zutiefst ungerecht, denn wir vererben den Jüngeren schon neben einem maroden Sozialversicherungssystem ja auch noch wachsende Klimarisiken. Und falls es, Gott behüte, tatsächlich einmal zum Verteidigungsfall kommen sollte, werden auch nicht die Boomer an vorderster Front im Schützengraben stehen.”

RZ: Der Arbeitsmarkt benötigt dringend Fachkräfte, das Rentensystem ist bereits überlastet, und es wird in Zukunft noch erheblich schlimmer. Bei der Rentenhöhe gibt es nicht viel Spielraum; daher bleibt nur der Renteneinstieg, der für Bürojobs auf 70 Jahre angehoben werden sollte. Es gibt in der aktuellen Situation keinen Grund, die historisch glückhabende Generation der Babyboomer noch so früh zu verrenten, zumal es spätere Generationen ohnehin mindestens genauso hart treffen wird. Gerade wenn die Wehrpflicht wieder eingeführt wird, sollten die Babyboomer ebenfalls einen Beitrag leisten. Schließlich ist es zumutbar, im Büro bis 70 zu arbeiten; es ist kein besonders hartes Opfer und mit Abstand das kleinere Übel gegenüber sinkenden Renten und/oder steigenden Beiträgen.

NO: Ich kann verstehen, dass man die mittig wählenden Babyboomer nicht vergraulen will, aber über ihre Rente wird man sprechen müssen. In Südkorea und Japan ist mir schnell aufgefallen, wie viele ältere Personen dort noch jeden Tag für drei bis fünf Stunden arbeiten. Das ist dort natürlich oft auch eine Armutsfrage, doch ich habe zugleich das Gefühl, dass eine längere Lebensarbeitszeit einen gerechteren Generationenvertrag schaffen kann – vor dem Hintergrund sinkender Geburtenraten und besserer Gesundheitssysteme.

6. Erbschaftssteuer: Inheriting is becoming nearly as important as working (The Economist)

The most striking thing about the inheritocracy, though, is that it is not just about the uber-rich. The typical heir is someone inheriting a normal house, or the proceeds from its sale, not a superyacht or a country pile. And housing wealth has rocketed in recent decades, especially in apex cities like London, New York and Paris. Those who were fortunate enough to buy property before the long boom have made lots of money, passing on a windfall to their heirs. As a consequence, bankers and corporate lawyers now fight bidding wars over houses from the estates of deceased taxi drivers. As housing has become ever more unaffordable in places like New York and London, so a 90th-percentile income has become too small to pay for a 90th-percentile life. You must have significant capital, too—if not from your parents’ estate, then from the Bank of Mum and Dad.

If you consider this as a whole, the growing importance of inheritance starts to become clear. In Britain one in six of those born in the 1960s is projected to receive an inheritance that exceeds ten years of average annual earnings for that generation. For those born in the 1980s, the ratio rises to one in three. The inequality of what people inherit, meanwhile, is startling. A fifth of 35- to 45-year-olds are expected to inherit less than £10,000 ($13,000), whereas a quarter are expected to inherit more than £280,000.

For supporters of free markets, the rise of the new inheritocracy should be deeply disturbing. For a start, it creates a rentier class that faces a series of bad incentives. A loophole-ridden tax system means that the wealthy spend a lot of time gaming the rules; it would be better used to direct their capital to more productive uses instead. To protect their assets, homeowners become nimbys, blocking building and making housing unaffordable for those without inherited wealth. Knowing they can rely on their inheritance, moreover, the new rentiers may face little incentive to work or innovate.

RZ: Der Staat benötigt in dieser sicherheitspolitischen Lage neben Ausgabekürzungen auch mehr Einnahmen. Erbschaftssteuern sind – relativ zu anderen Steuern – weder besonders ungerecht noch besonders wachstumsgefährdend. Gerade wenn jetzt eine gesamtgesellschaftliche Anstrengung unternommen werden soll, ist es politisch und für den sozialen Zusammenhalt elementar, dass auch die immer größer werdende Gruppe der Erben stärker herangezogen wird. Insbesondere die Ausnahme für Betriebe (§ 13a–13d ErbStG) sollte restlos gestrichen werden. Dies würde nicht nur höhere Einnahmen generieren, sondern wäre darüber hinaus segensreich. Denn das Argument für diese Ausnahmen, dass verantwortungsbewusste Familienunternehmer dadurch besser Arbeitsplätze schützen könnten, ist zwar an sich schlüssig, geht jedoch von einer falschen Prämisse aus. Im Kern beruht es auf der klassischen Fehlannahme des rheinischen Kapitalismus, dass weniger Kapitalreallokation besser sei als mehr. Das ist jedoch eine Fehleinschätzung – genauso wie wir in Deutschland einen Mangel an Reallokation von Arbeit haben, besteht auch ein Mangel an Reallokation von Kapital. Für eine dynamische Wirtschaft wäre es gerade von Vorteil, wenn hin und wieder die alten, verkrusteten Strukturen von Familienunternehmen dem externen Druck einer Erbschaftsbesteuerung ausgesetzt würden.

NO: Es mag zunächst merkwürdig erscheinen, in einer Artikelsammlung zu Angebotspolitik höhere Erbschaftssteuern zu fordern, aber auf den zweiten Blick ist es konsequent. Tatsächlich haben Gesellschaften mit hohen Erbschaftsquoten oft schlechte Anreize. Personen, die ein Erbe erwarten, arbeiten weniger und im Zweifel auch kürzer. Sie blockieren neuen Wohnungsbau, in der Hoffnung, dass die geerbte Wohnung ihrer Eltern später einen Teil ihres Einkommens sichert. Wer ein Erbe erwartet, hat auch ein ganz anderes Risikoprofil. Kurzum: Die liberale Ablehnung dessen manifestiert letztlich eine risikoaverse Gesellschaft.

7. Kapitalmarkt + Unternehmensgründungen: Stripe Annual Letter 2024 (Patrick Collison, John Collison)

First, the evidence suggests that Europe needs a broader, deeper, and more diverse array of financing solutions. In the US, almost 80% of corporate lending is now from non-bank sources, compared to just in the EU. This raises the cost of capital for European firms, which in turn lowers investment rates. (A 2019 IMF expands on this point.) The European VC landscape is similarly behind: while the US invests around 0.7% of GDP in high-growth firms, that figure is less than in Europe. Some of this difference stems from more conservative sources of wealth: large US pension funds, for example, have spotted the attractive returns of the venture sector, thus helping finance its growth, but large pools of European capital have generally shied away.

Large-scale capital market reform is not sexy, but we think it would be tremendously beneficial for the European economy. In the meantime, we’ll do what we can ourselves: Stripe Capital is not large today, but we hope to expand our offering in order to fuel the growth of Europe’s firms. Second, Europe clearly needs major regulatory reform and simplification. EU Commission President Ursula von der Leyen recently said that there is “too much complexity” and that “administrative procedures are too cumbersome.” To make this concrete, one German entrepreneur recently :

“My previous (non-German) company was incorporated in Delaware and I opened a bank account within a few days. When fundraising, the only thing between investors committing capital and me receiving the money was an electronic signature via Docusign and the investors wiring the funds. Because of the notary system in Germany, the process for my new company will be incredibly painful. Setting up the corporate structure will take 2–3 months. Explaining the need for physical signatures to American angel investors makes fundraising difficult. I will need to burn through my savings for 4–5 months longer than I would need to if I was opening a business in the US.”

We don’t think that anyone in Europe deliberately made it a policy goal to discourage the creation or success of new firms, but this has been the inadvertent result. GDPR alone is estimated to have reduced profits for small tech firms in Europe by up to . Those cookie banners hurt, whether you accept them or not.

NO: Ja, einen Annual Letter von einem privatwirtschaftlichen Unternehmen sollte man immer mit einer gewissen Vorsicht lesen. Dennoch halte ich die Brüder Collison, die Gründer von Stripe, für sehr kluge Köpfe. Sie nennen hier gleich zwei wichtige Reformen, die notwendig sind. Erstens muss der europäische Kapitalmarkt massiv ausgeweitet werden. Im Draghi-Report steht dazu einiges. Eine europäische Kapitalmarktunion gilt inzwischen als common sense, darüber hinaus müssen jedoch Anreize für Finanzierungen jenseits des Bankensektors geschaffen werden. Das europäische Kapital ist zu risikoavers; die institutionellen Rahmenbedingungen sind ein Grund dafür. Zweitens müssen Unternehmensgründungen in Deutschland schneller vorangehen. Wer beim Amt eine Bescheinigung benötigt, sollte sie direkt bekommen; für Finanzierungsrunden sollte man nicht mehr unzählige Seiten ausfüllen und stattdessen digital unterschreiben können. Das sind zwar nur kleine Schritte, aber all das kann zu einem allgemeinen „Vibe-Shift“ beitragen, der Gründungen und freischaffende Existenzen wieder attraktiver macht.

8. Altersvorsorge + Investitionen: Thank Richard Thaler for Your Retirement Savings (Ben Steverman, Bloomberg)

But Thaler and other adherents of behavioral economics pointed out that workers saving for retirement can be their own worst enemies. Without help, Thaler argued, they’ll never retire. “Probably [behavioral economics’] biggest impact is changing the way retirement plans are run,” Thaler said in a speech at the CFA Institute annual conference in May.

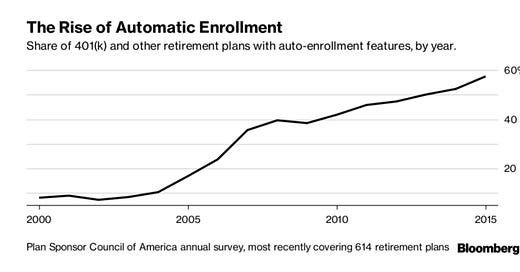

For years, Thaler championed the idea that employees should be “nudged” into joining retirement plans, a concept known as automatic enrollment. Rather than waiting for workers to fill out 401(k) paperwork, employers should automatically sign them up for the plans. If the employees aren’t interested, they can always opt out.

The goal of auto-escalation is to boost how much workers are saving. Setting aside 15 percent of your salary—an appropriate goal for many middle- and upper-income workers—can feel impossible. Auto-escalation addresses this by nudging workers to agree to future increases in their savings rates, usually by 1 percentage point each year. A majority of employers now offer some kind of auto-escalation feature, according to the PSCA, though often workers need to proactively sign up for the option.

NO: Thaler erhielt 2017 den Nobelpreis für seine Ideen in der Behavioral Economics. Unter anderem entwickelte er die Idee eines automatisch eingerichteten Sparplans (Saving Account) für Arbeitnehmer, der in den USA später als 401(k) eingeführt wurde. Deutschland zählt heute schon – dank Trade Republic – zu den Ländern mit der höchsten Sparquote junger Menschen; daran könnte man anknüpfen.

RZ: Die Vorteile eines europäischen 401(k) liegen auf der Hand: Eigentumsbildung für junge Menschen und Entlastung des Rentensystems. Das dient nicht nur dem Wohlstand und der Autonomie, sondern macht die Menschen zugleich zu Stakeholdern im marktwirtschaftlichen System. Eine mögliche Beschränkung auf EU-Wertpapiere würde den EU-Kapitalmarkt weiter stärken und sollte so ausgestaltet sein, dass Umgehungen möglichst verhindert werden, ohne jedoch bürokratische Ineffizienzen zu schaffen. Alle Wertpapiere sollten an einem EU-Handelsplatz gelistet sein und ihren Hauptsitz in der EU haben. Eine Umgehung durch Schachtelstrukturen könnte man im Zweifelsfall hinnehmen, weil sie immer noch zur Stärkung des Finanzplatzes Europa beitrüge. Hier – und ganz allgemein – gilt: lieber eine geräuschlos-automatische B-Lösung als eine A-Lösung mit hohem bürokratischen Durchsetzungsaufwand.

Wer bis hierhin gelesen hat: dankeschön!

Again, folgt Robert Ziehm gerne auf Twitter und bis nächste Woche.

Beste Grüße,

Nikolai

Danke — interessant. Hier noch zwei weitere Artikel, die gut zu den von Dir gelisteten passen.

https://worksinprogress.co/issue/how-dc-densified/

Bei der Erbschaftssteuer würde ich in soweit widersprechen, als dass ja Kapitalreallokation absolut notwendig ist und das auch eine gute Gelegenheit. Sie kann aber anders ausgestaltet werden: 15% Flat Tax, Stundbar über 10 Jahre, so dass EK-Rendite von min 1,5% pro Jahr nötig wären.

Ansonsten ist für die Angebotspolitik vielleicht der Gedanke hilfreich, von einem System der Möglichkeit durch Genehmigung zu einem System der grundsätzlichen Freiheit mit nachträglicher Korrektur zu kommen. Faktisch Die Idee der Genehmigungsfiktion, aber so umgesetzt, dass sie nicht durch immer neuer Verfahrensverlängerungen umgangen werden kann. Denn wie man am Inflationspush 2021-2024 gesehen hat führt all das zusätzliche Kapital schneller zu Inflation als zu einer Steigerung der TFP.

Beim Thema Sparpläne gilt es übrigens zu beachten, dass europäisches, aber insbesondere deutsches Institutionelles Kapital schon sehr viel darf. Sie tun es aber psychologisch nicht. Siehe die Vermögensverteilung der Deutschen, die mehr Versicherungen als Anktien/Fonds beträgt. Die Sparneigung der Deutschen an sich ist also hoch genug. Die Art des Sparens - und damit das Vertrauen in den Kapitalmarkt - ist kritisch.

Die von euch oben angeführte Statistik, dass 80% der Finanzierung von Non-Banking-Sources kommt liegt übrigens im wesentlichen an den Basel-Regulierungen und dem sinkenden Risikoappetit der Banken. Private Credit ist nicht per se besser und in Europa ist der Zugang zu Krediten auch relativ leicht (Rüstungsunternehmen mal ausgenommen). Equity- bzw. Venture Capital hingegen fehlt. Von 10-100 Mio in der Funding-Größe. Drunter und auch drüber gibt es genug in Europa. Womit wir wieder bei institutionellem Kapital wären und seiner Risikoneigung.